映画、ドラマ、CM、MV など映像界のモーショングラフィックス制作現場の最前線を走るクリエイターたちは、いまなにを想い、どう仕事と向き合っているか―――。

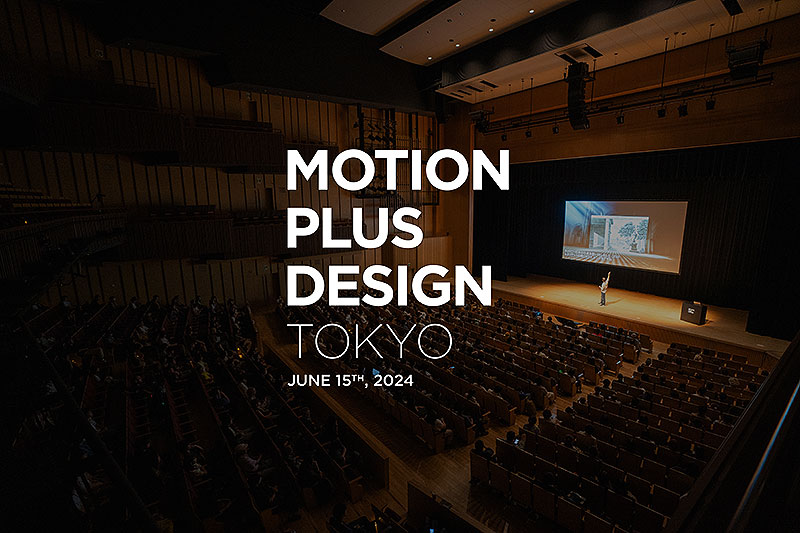

そんな新進気鋭表現者たちの傑作とリアルトークを体感できる場が、「MOTION PLUS DESIGN TOKYO 2024」。ことしは6月15日、LINE CUBE SHIBUYA(渋谷公会堂)で開催され、多くのクリエイター・ファン・学生たちが駆けつけ、“制作現場のいま”を共有した。

情報元:TEXT 葛西祝 / EDIT 山北麻衣(Vook編集部)

平岡政展「仕事以外での制作も」

線画が次々と変化を続け、目まぐるしくアニメーションが躍動し、人物も背景も混ざりあってしまうダイナミックさがある平岡政展(CAVIAR & STURGEON)は、数々のCMや商業アニメーションに起用され、今では電子音楽で有名なフライング・ロータスや、アメリカの世界的なバンドであるレッド・ホット・チリ・ペッパーズらともコラボするほど。

デジハリ大卒業後は、クリエイターたちが自主制作の映像をこぞって Vimeo に投稿していたことに着目し、自身もアニメーションを手がけ、『Land』などを投稿。この作品が注目され、広告の世界へ。

平岡は商業アニメーションにも進出し、『リトルウィッチアカデミア』のエンディングを手がけ、「独学でずっとやってきたなかで、アニメ業界から認められた気がして嬉しかった」という。

こうしたアニメ制作では After Effects と Photoshop を利用し、コンポジットで完成させている。

さらに、仕事の合間にも GIFアニメを作るなど、表現の幅を増やしたことが、仕事以外での制作もキャリアを広げる大きなポイントだったと伝えていた。

Nahuel Salcedo「目立つこと」

クリエイティブスタジオ・Onesal 創設者 Nahuel Salcedo(ナウエル・サルセド)は、ビジュアルデザイナーとして大事なのは「目立つこと」と。

Onesal は、アルゼンチン出身のサルセドをはじめ、多国籍なクリエイターが揃ったスタジオで、同スタジオについて「誰もやっていない」ことをしている点で「ワクワクするし、刺激がある」という。

また、“普通の人”にこそ理解されにくいデメリットを抱えているが、理解してくれる人にはユニークだと評価されるという。それこそが「目立つこと」の効果か。

サルセドは「目立つ」ための3つのポイントをこう挙げた。

1つ目は「周りとちょっと違う作り手であること」。

2つ目は「スタイルで個性を出すこと」。

そして最後に「プラスアルファを出すこと」。

冠木佐和子「仕事以外で短いアニメを」

ビビッドな色調でセンシティブなアニメーションを特徴とする、アニメーション作家 冠木佐和子は多摩美術大学時代、「大変だからやりたくなかったが、先生に褒められて調子に乗って、消去法で(アニメーションを)やることにした」という。

キャリアを積み、CM などの仕事も増えるなか、SNSなどでバイラルになるアニメーションも出てきた。自分で踊った映像からロトスコープにした『ゴキブリ体操』は世界中で観られ、海外の番組でアニメシリーズにもなった。

そんな冠木氏が息抜きのルーティーンのひとつに、「仕事以外で時間を見つけて短いアニメーションを作ること」をあげる。

「アニメーションは完成まで時間がかかり気が落ち込むため、現実逃避として作っている。アニメーション作品を作るたびに寿命が縮むような気がする」

「イラストも描いている。イラストはアニメ制作の大変さの息抜きで作る、セラピー的な効果がある」

冠木の描くイラストは、息抜きとはいっても海外でリトグラフの展示会を開くなどで、本業に近い活躍を遂げている。

横原大和「生成AIの価値」

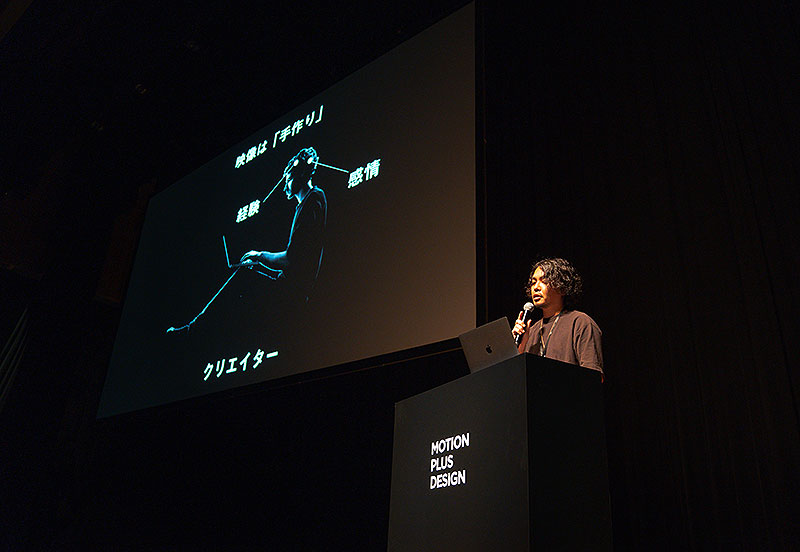

3Dアニメーションや VFX などで制作する横原大和は、これまで MV やバーチャルヒューマンなどジャンル不問の仕事を積み重ねてきたクリエイター。

彼がいま気になっているのが「生成AI」。生成AI から大量の成果物を出しているうちに「どこまでが自分が関与した作品といえるのだろうか」と疑問を抱くようになる。

それを探るため、自分の写真を美少女に変える AI や、実写をアニメやイラスト風に加工する AI を利用。

とくに自撮りを使った理由として「自分が美少女になったりアニメ風になるのは、自分じゃない自分になる面白さがあり、自分が関与する割合が比較的高いから」と。

こうして1年半ほど生成AI を利用した結果、逆に「人を求めているのではないか」という結論にたどり着いた。

横原は、「表に見えていない部分をコントロールするのが、アーティスト(人)だ」と振り返り、生成AIで作る部分と、それをコントロールする人の必要性を説いた。

Theo Tagholm「常にクリエイティブで」

キュビズムのアーティストに影響を受け、ロンドンを拠点とするモーショングラフィックデザイナーTheo Tagholm(テオ・タグホルム)は、主に写真や実写映像における現実世界の描写を、独特のアプローチで変化させる作品作りを特徴としている。

キュビズムとは、人間の視覚の認識とは写真を見るように一面的ではなく、多面的であることを示した芸術運動のひとつ。

タグホルム氏はそんなキュビズムにあらためて注目。映像クリエイターにとってのキュビズムの利点とは、空間を自由に表現できること。

デジタルカメラで映像を多重的に録画し、最終的に複数の録画を重ねた3D映像に仕上げるスタイルを確立させた。

人間の視覚の曖昧さを反映した映像作品をいくつも手がけ、Vimeo にも投稿し、Vimeo 運営が優れた映像を選出する Staff Picks に4度も選ばれるなど、タグホルムのクリエイティブは高く評価されている。

そしてタグホルムもまた「商業的な仕事も重要だが、“自分の作品”を作ることも非常に重要」と指摘。「常にクリエイティブでいることを忘れずに」とも伝えていた。

Ash Thorp「デザインの優先度」

ALT Creative, Inc.創設者 Ash Thorp(アッシュ・ソープ)は、グラフィックデザイン、VFX、モーショングラフィックスといった幅広い分野で活躍。

ソープのクリエイティブは、主に現実とCGの境界線を超えてしまうような精細な CG技術を活かした、超現実的なハイパーリアリスティック・アニメーションが特徴だ。

映画業界にも進出し、2022年の映画『THE BATMAN-ザ・バットマン-』では、主人公のバットマンが操る「バットモービル」の演出を手がけた。

この仕事では、ビッグバジェットの映画ということで、大量のカーデザインを提案。とくにバットモービルのデザインは映画の物語性を象徴する作りになるように腐心していた。

その他に、作中ではバイクも手がけるなど、アイコニックな乗り物をデザインすることで映画に華を添えている。

ソープは、自分のデザイン哲学を向上させてくれたものとして、いくつかの書籍を挙げ、特に興味深かった『カエルを食べてしまえ!』を紹介。

内容は、最も難しく重要な仕事は、今やらなければどんどん後回しになってしまうことをカエルに例え、「いかにそういった仕事をすぐにやるか」を伝えている。

ソープは10歳のころにこの書を読み、デザインの優先度を決める考え方を身に着けたという。

寺尾加奈「自分で学ぶべき」

フリーランスのモーションデザイナー/CGアーティスト/アートディレクターとして、現在ロンドンで活動している寺尾加奈は、桑沢デザイン研究所、デジハリ大学などを経て、3Dモーショングラフィックを独学で学びながらクリエイターへ。

彼女もまた「仕事以外で自主制作を行なっている」という。業務とのバランスを取りながら、自主制作で新しい技術を試し、創る力を磨いていいる。

そしてサルセドの Onesal に就職し、大胆に環境を変える。3Dの仕事以外にも、最先端の技術を学ぶために英語に慣れる目的もあった。

Onesal で経験を積んだ寺尾は、さらに活動を広げるべく、2019年にロンドンに移住。「初めての海外は大変だったけど、イギリスで新しい視点に触れることで、自分のクリエイティブにとても良い影響があった」という。

「所属した会社からクリエイティブな影響は受けるが、会社はすべてを教えてくれるわけではないです。自分で学ぶべきなのです」とも。

神戸雄平「自分のスタイルの確立」

King Gnuの常田大希氏によるクリエイティブレーベル「PERIMETRON」に所属するデジタルアーティスト 神戸雄平。

神戸は、ストリートカルチャーと日本のアニメカルチャーをうまく組み合わせた作風が特徴で、写実的な枠にとらわれない、バラエティ豊かなスタイルの作品を手がけている。

クリエイターとしてクオリティの高いものが作れるようになった神戸が、この先で意識したのは「自分のスタイルの確立」。

求めていたのは「ストリート的なエッセンスを持つキャラクター + CGアニメーション」に加え、「セルシェード以外の方法による 2D的な 3D表現」。

そこで神戸が活路を見出したのが、深度マップによる表現。「CGだけど CGじゃない絵肌」にときめきを覚えたという。

そんなときめきから、神戸は自らの嗜好をさらに掘り下げる。「自分のルーツは、アニメや漫画のような二次元的な部分にある」と気づき、意識的に現在のスタイルを確立していった。

―――2015年からパリやロサンゼルス、東京など世界15都市で展開する世界最大級のモーショングラフィックイベント「Motion Plus Design」。

毎年、新進気鋭のクリエイターたちの最新作品がキャッチできるということで、多くの来場者が注目する Motion Plus Design 東京開催『MOTION PLUS DESIGN TOKYO』も、2024年は大盛況で閉幕。来年も同時期に開催される可能性が高いから、公式サイトで最新情報をチェックして↓↓↓

https://motion-plus-design.com/home