2025年7月12日、13日の2日間、神奈川県横浜市の大桟橋ホールで「海洋都市横浜 うみ博2025」が開催されました。

各研究機関や企業、大学、行政が一体となり、様々な体験を通して海の魅力に触れることができる子ども向けの体験型イベントです。

会場では展示ブースや体験コーナー、ステージイベントやワークショップなどたくさんの見どころがあり、多くの親子連れでにぎわっていました。

玉川学園サンゴ研究部に注目集まる

その中でも、多くの来場者の注目を集めていたのが、玉川学園サンゴ研究部の「海からのSOS!白化サンゴでつくるオリジナルキーホルダー教室」と題したワークショップです。

教えているのは、サンゴ研究部に所属する7・8年生(中学1・2年生)の生徒たち。

真剣なまなざしでキーホルダーづくりに挑戦する子どもたちへ、優しく丁寧にレクチャーしている様子が印象的でした。

フィールドワーク等を通してサンゴの研究を深める

全国的に見ても珍しい、玉川学園K-12(初等・中等教育)のサンゴ研究部。

主な活動はサンゴの飼育や観察、フィールドワークなどを通してサンゴを研究し、保全活動や研究成果の発表などを行っています。

伊江漁業協同組合と玉川学園は沖縄県からサンゴの特別採捕許可を取得しており、伊江島の海で採捕したサンゴの株を玉川学園に持ち帰って株分けをして成長・増殖させ、ふたたび伊江島に戻す、というサイクルでサンゴ保全活動を2021年から実施。

サンゴを育てる水槽の水質管理などは、部員たちが協力しながら行っているといいます。

「生徒たちの海への接点を多くして、実際の海から感じたものを伝えられる人になってほしいという思いから、フィールドワークは年間を通して何度も実施しています」と話すのは、サンゴ研究部の顧問を務める市川信先生。

沖縄のほかに、神奈川県の葉山、静岡県の沼津の海などに赴いてサンゴの研究を深めているといいます。

サンゴ研究部に所属しているのはK-12の6年生から12年生(小学6年生から、高校3年生)。

海や海の生き物、生き物全般が好きというきっかけで入部する生徒が多く、日々の活動も熱心に取り組んでいるそうです。

白化サンゴを使ってキーホルダー作りに挑戦!

改めて、ワークショップの様子を覗いてみましょう。

今回使用している白化サンゴの「白化」とは、サンゴと共生している褐虫藻(かっちゅうそう)という単細胞の藻類が抜け、骨格が透けて見えてサンゴが真っ白になる現象のこと。

海水温の上昇など様々な要因で褐虫藻がダメージを受けることで白化が起こり、進行するとサンゴは栄養を摂れなくなり、死滅してしまいます。

今回のワークショップでは、小さくカットした白化サンゴを使ってキーホルダー作りを楽しみながら、サンゴを取り巻く現状の理解や環境問題を考えるきっかけにしてもらうことを目的としています。

世界に一つだけのサンゴキーホルダーづくり

最初にサンゴ研究部の部員がスライドを使って、部の活動紹介や白化現象について、そしてサンゴの置かれている環境の現状についてなど、参加者へ丁寧に説明。

子どもたちはもちろん、保護者の方々も生徒の話に熱心に聞き入っています。

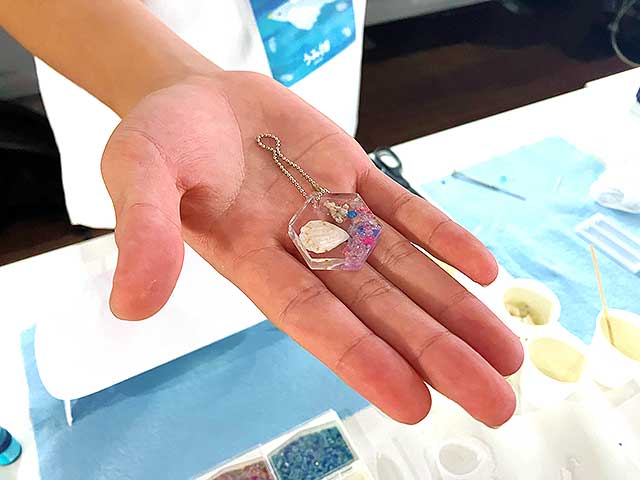

説明が終わると、キーホルダー作り体験の作業のスタートです。

白化サンゴのほかに、海岸で採取したきれいな小石や小さな貝殻、星の砂などを型の中に並べていきます。

真剣な表情の子どもたちに、時折生徒がやさしく声をかけてサポートします。

並べ終わったらレジンを流し込み、UVライトを当てて硬化。

チェーンを取り付ければ、世界に一つだけのオリジナルキーホルダーの完成です。

完成品を見せ合ったり、笑顔で写真を撮ったり、参加した子どもたちは大満足の様子でした。

サンゴ研究部、ワークショップ初体験

研究発表などの機会は多いものの、このようなイベントでワークショップを出展するのはサンゴ研究部にとって今回初めての経験になるとのこと。

参加者は当日のWEB予約で受付ましたが、受付開始から30分と待たずに全ての予約枠が埋まってしまったという人気ぶりです。

『優しく教えてもらえてよかったね』

朝から一生懸命子どもたちに対応していたサンゴ研究部中学部部長の杉本樹真さん(玉川学園8年生:中学部2年生)は「今日のワークショップは緊張せずに作り方を教えることができました。参加者のお母さんが、お子さんに『優しく教えてもらえてよかったね』と話しているのを聞いて、嬉しかったです」と話します。

杉本さんは幼稚園の頃から昆虫などの生物が好きだったので、玉川学園で「海の生き物も楽しそう」と思いサンゴ研究部に入部したという。

実際に活動を始めると、「水槽の水質検査や海水の塩分濃度調整などを毎日やらなければいけないのは大変」としつつも、「サンゴに触れる機会はなかなかないので、貴重な経験だなと思います。褐虫藻とサンゴの関係性もおもしろいし、たまにサンゴと一緒に小さなカニなど他の生き物がついてくることがあって、いろんな発見があります」と、日々の活動を楽しんでいる様子です。

身近なアクションがサンゴや自然環境を守る

サンゴ研究部の活動の中では、サンゴが増える様子だけでなく減っていく様子も見ることができるといい、昨年の沖縄研修では県全体での大規模白化も目の当たりしたといいます。

市川先生は「自分たちがせっかく殖やしたサンゴが白化していく、そういう悲しい現実を知ることも生徒にとっては学びの機会になる。

『じゃあ、自分たちにどんなことができるだろう』と考えていくことが大事だと思います」と活動の意義を語ります。

そして、今回のワークショップ出展をきっかけに、一人でも多くの人が自然環境について考えて行動するきっかけになることにも期待していると話していました。

「『そもそもサンゴって何?』という方も多いと思うので、まずはサンゴがどういう生き物で、地球上からなくなってしまう恐れがあるという現状を知ってもらい、サンゴを守るためのアクションを起こす人が増えるといいなと思います。

『1人が100歩進むよりも、100人が1歩進む方が環境保全は前に進む』、これは環境問題に携わるなかで知った言葉ですが、とてもいい言葉ですよね。

ゴミを分別するとか、身近なことでいいんです。小さなことでも行動することで、海や自然環境を守ることにつながります」(市川先生)

市川先生は玉川大学工学部とも連携し、AIを活用したサンゴ研究の取り組みなども始めています。

研究を深めるとともに、サンゴ保全の重要性や環境問題を伝えていきたい、とサンゴ研究部内からも声が挙がっているそうです。

今後のサンゴ研究の発展、そしてサンゴ研究部の活躍に、ますます期待が高まります。

◆玉川学園 サンゴ研究部 HP

https://sites.google.com/view/tamagawasango/