アシックスは、廃棄物をできるだけ出さず資源を循環させる製造サイクル=サーキュラーエコノミー(循環型経済)実現に向け、スポーツブランドでは初めて、使用されずに廃棄予定となったシューズを原料に用いたスニーカー「NEOCURVE」(ネオカーブ)を開発し、昨年11月からヨーロッパ限定で発売している。

多くのスニーカーやスポーツシューズは、複数の材料で構成され、それらを分解・粉砕・材料化し、新たにスニーカーやスポーツシューズを製造することは難しかった。

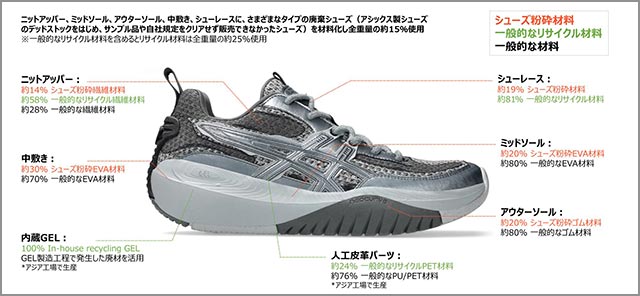

再生材料比率は全体で25%

そこをアシックスは、提携するオランダ拠点シューズリサイクル大手 Fast Feet Grinded 社の独自技術を駆使して廃棄予定シューズを分解し、フォーム材、ゴム、繊維、皮革、金属、その他材料に分け、各材料はシューズに求められる強度や耐久性などを満たした品質となるようテストを繰り返し材料化され、アッパー(甲被)、靴底、ミッドソール(甲被と靴底の間の中間クッション材)、中敷きなどに採用した。

こうしてできたシューズを再生した材料は、シューズ全体の約15%に使用し、一般的な再生材料を含めた再生材料比率は全体で25%へと達した。

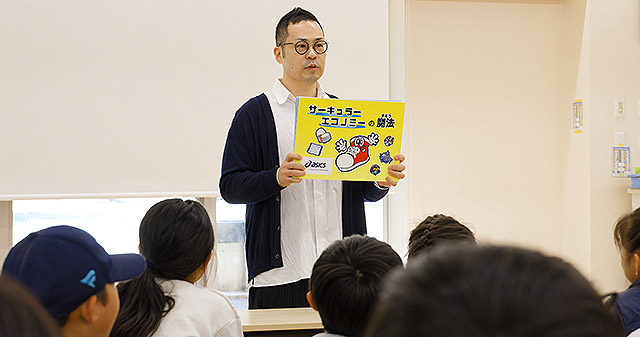

―――そんなサーキュラーエコノミー実現へと動き出したアシックスが、成城学園初等学校 小学2年生35名といっしょに取り組んだ SDGs特別教育プログラムが「ASICS CIRCULAR LAB for KIDS 〜ちいさな"えいゆう"とつくる、まわる、みらいのスポーツ〜」。

遊びを通じて学ぶ最先端のSDGs教育事例

「健全な身体に健全な精神があれかし」という創業哲学を受け継ぐアシックスは、スポーツを通じて世界中の人々の心身の健康を支えてきたなか、最近では地球環境への貢献を重要な経営課題ととらえ、サーキュラーエコノミー(循環型経済)の推進に注力している。

今回のSDGs特別教育プログラムは、「難しくなりがちなサーキュラーエコノミーを、遊びを通じて学ぶ最先端のSDGs教育事例」として位置づけ、アシックスの技術や思想を、次世代の担い手である小学生に、体感を通じて伝えることを目的に実施した。

カリモク家具と協業しソファも制作

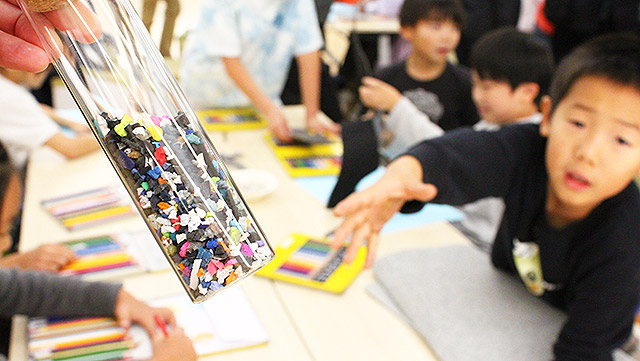

アシックス サーキュラーエコノミー推進部 村岡秀俊 部長、同 奥津翼 担当は、廃棄予定のシューズを細かく粉砕した素材を手に取りながら子どもたちに説明。

また、使用されず廃棄予定になったシューズを原料に使い、カリモク家具と協業して実現した「フカフカのソファ」も展示。

アシックスのシューズから生まれたリサイクル材料を「NEOCURVE」以外に活用された初めての事例として紹介され、「この座面のクッションには、シューズの底に使われている柔らかい素材がそのまま活かされています」と伝えた。

子どもたちのアイデアからみえる未来

子どもたちは、廃棄予定のシューズを分解・粉砕、材料化した素材を使い、「どんなものに生まれ変わればいいか」を自由に発想し、画用紙いっぱいにアイデアを描き出していく。

「ふわふわしてるからぬいぐるみにできるかも!」「家の壁にも使えないかな?」「スマホカバーにできそう!」

子どもたちの無限の可能性は広がり、食品サンプル、ゲーム機器カバー、縄跳びなど、素材の特徴を生かしたアイデアが次々に出てきた。

「強くインスパイアされた」

「子どもたちの前向きでユニークな発想力に、我々も強くインスパイアされました。

廃棄物と定義されていたものを『未来の資源』に変える技術は、単なる環境貢献に留まらず、企業の持続可能なサプライチェーンを確立するという大きな経済的要素を持っています。

この次世代教育活動は、当社のサステナブルな経営基盤を確立する上で不可欠であり、今後もスポーツとテクノロジーを通じて、地球と人々の健康に貢献し続けます」(村岡部長)

「多くのインスピレーションを得た」

「私たちアシックスの社員も、子どもたちの自由でユニークなアイデアから、多くのインスピレーションを得ることができました。

サーキュラーエコノミーは、大人だけでなく、未来を担うすべての人の参加が必要です。

この体験を通じて、『自分にも地球を変えられる力がある』と感じた子どもたちが、未来の消費行動を変えていくと確信しています。

今後も、心と身体の健康、そして地球の健康を、楽しく学べる機会を創出していきます」(奥津担当)

リサイクル材料を他事業 他産業で利活用へ

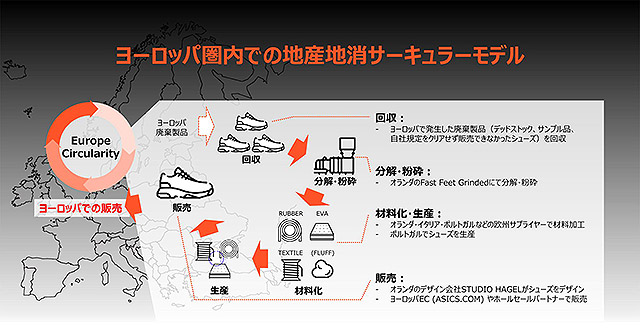

アシックスは、廃棄シューズ素材利活用「NEOCURVE」を開発するにあたり、サプライチェーン全体での CO₂削減なども考慮し、シューズの回収から「NEOCURVE」の生産・販売までを、外部企業とも連携しながらヨーロッパのみで実行できるように組み立ててきた。

今後は、こうした SDGs特別教育プログラムでインスパイアされた子どもたちのアイデアも採り入れながら、有効性を検証し、国内をはじめヨーロッパ以外での開発の可能性を模索し、新たな提携パートナー企業・団体などと組みながら、リサイクル材料を他事業・他産業で利活用していく機会を創出していくという。