たんぱく質(必須アミノ酸)・脂質 ・カルシウムなどをバランスよく含み、腸内で大腸菌など悪玉菌の繁殖を抑え、腸内細菌のバランスをとる最もポピュラーな“完全栄養食”―――ヨーグルト。

ヨーグルトは、便通の改善だけではなく、特定の乳酸菌ごとに脂肪減少やウイルス感染予防、口腔ケアなど、さまざまな働きがあるといわれている。

みんなが毎日のように食べてるヨーグルト、実は日本では 1970年 大阪万博(日本万国博覧会)から深~く広~くその存在が伝わったって、知ってた?

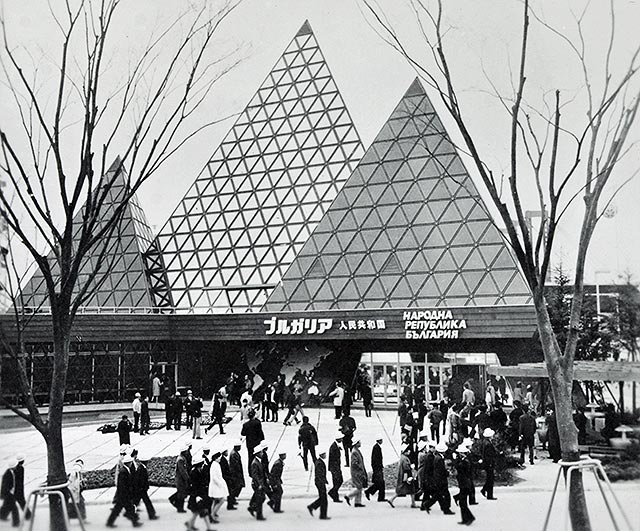

1970年 大阪万博 ブルガリア館から

きっかけは、1970年 大阪万博「ブルガリア館」。

このブルガリア館で試食として提供されていたプレーンヨーグルトを、明治乳業(現在の明治)社員が食べて感動し、「日本で広めたい」と思い立ったことがきっかけで、1971年に商品化へとこぎつけた。

1970年代当時は、甘みをつけて寒天で固めたデザートヨーグルトが主流。

プレーンヨーグルトは、のちのノーベル賞受賞学者でもあるイリヤ・メチニコフ博士により、世界で健康効果が注目されていた。

日本国内のヨーグルト市場はその後、食の欧米化や健康トレンドとともに、いまでは4000億円以上に市場が拡大した。

時代とともに、しっかり“進化”

今回、明治が50年前のヨーグルトを再現したということで、貴重な機会をもらい、現在販売されている「明治ブルガリアヨーグルト」と食べ比べてみた。

見た目はほぼ変わらないが……「これは酸っぱい!!!」ただ、ストレートな酸っぱさで、「これは腸にいい!」と思うほど。

無糖ヨーグルト自体、ほぼ知られていなかった当時の人たちにしたら、これは衝撃だったに違いない。

そのあとに、現在の商品を食べてみると、不思議なことに、普段感じているほど酸味を感じなかった。

これは今回の再現方法を説明すると理解できる。

一つ目は、1970年の発売当時に使っていた乳酸菌が異なる点。現在はLB81乳酸菌だが、当時使用していたLB51乳酸菌を使っているらしい。

二つ目は、明治は昨年、「くちどけ芳醇発酵」というを独自開発した加工技術を導入しているが、今回再現したヨーグルトには、当然この加工をしていない。

ヨーグルトの特徴ともいえる酸味を変更せず、くちどけなどを強化してミルク感をあとから感じやすくしたそうだ。

ロングセラー商品というのは変わらないのがよいことだと思っていたが、時代とともに、しっかり“進化”してきていた。

明治乳業 5/15をヨーグルトの日に

ウクライナの免疫学者、イリヤ・メチニコフ博士(1845~1916)は晩年、自ら長寿者が多いことで知られるブルガリアのヨーグルトを自らが摂る食事療法を続けていたことでも知られる。

そんなヨーグルトの健康効果を世界に広めたイリヤ・メチニコフ博士(1845~1916)の誕生日である5月15日を、明治乳業が「ヨーグルトの日」と制定し、その功績をたたえた。

腸内で短鎖脂肪酸をつくり、あらゆる生活習慣病の予防に◎

医薬基盤・健康・栄養研究所副所長 ヘルス・メディカル微生物研究センター 國澤純 センター長は、ヨーグルト研究の最新トピックスについて、こう教えてくれた。

「ヨーグルトは、ほぼ完全栄養食品といわれる牛乳の栄養をそのままに、さらに乳酸菌による発酵パワーで各栄養素が消化吸収されやすい状態になっています。

また、乳酸菌は、悪玉菌を抑えて善玉菌を増やし、腸内細菌のバランスを整えることで知られています。

近年研究の分野で注目されているのは、腸内で行われている「菌のリレー」がもたらす代謝産物です。

このリレーにより、腸内細菌がバトンをつなぎながら代謝物を受け渡して、最終的につくられる「短鎖脂肪酸」は、腸のぜんどう運動を促進し、あらゆる生活習慣病の予防に役立つことがわかってきました。

ヨーグルトは、このリレーの走者として欠かせない役割があります。

ヨーグルトを食べて、体内に乳酸菌が棲みつくわけではないんです。腸を通過しながら、いい仕事をしてくれる。だからこそ、週3~4回程度習慣化するのがおすすめです」(國澤純 センター長)

乳酸菌は、ヨーグルトをたくさん食べても一度にたくさん食べても、菌をたくさん摂れるわけではないということだ。続けるというのがよさそうだ。