相模原市民と大学の交流イベント「まちづくりフェスタ2025」が、相模原市立市民・大学交流センター(ユニコムプラザさがみはら)にて10月19日に開催されました。

当日は、相模原・町田地域の大学や団体が地域を盛り上げようと多数参加。それぞれの特色を活かしたブース出展やワークショップを行い、訪れた親子連れなどを楽しませました。

玉川大学は Tamagawa Mokurin Project として、キャンパス内の木材を使った「年輪はんこ」によるオリジナル作品づくりワークショップを開催。

リベラルアーツ学部の学生たちが主体となり、木の性質の説明や創作アイデアを交えながら、いっしょに作品づくりを行いました。

「童心に戻り自由な発想で楽しめました」

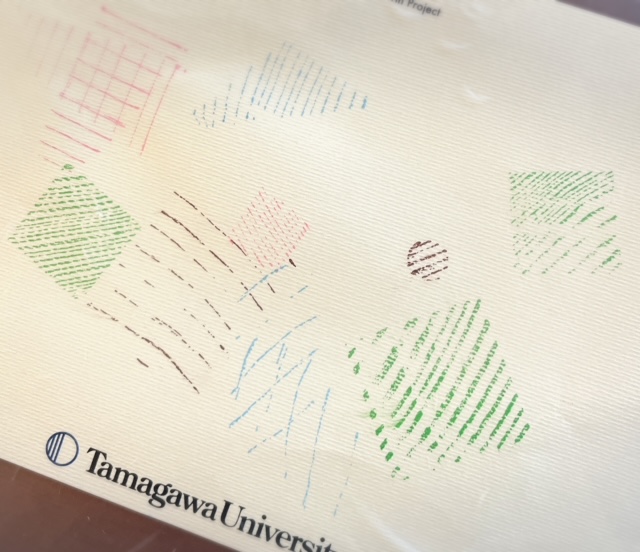

年輪そのままの模様がスタンプとなる「年輪はんこ」。

押し方や組み合わせ次第でさまざまな絵が描けるとあり、作業に夢中になる人が続出しました。

参加した小学生の女の子は「どんな絵にしようか頭の中で考えると難しいけど、やってみると楽しい」と。

また隣では「童心に戻り自由な発想で楽しめました」と笑顔で話す親御さんも。

最後は完成したオリジナル作品を手に記念撮影を行い、感想を言い合いながら会場を後にする姿が多く見られました。

木のぬくもりを感じる素敵な作品に

実際に記者も「年輪はんこ」での作品づくりを体験。

柔らかな木肌のはんこは押しているだけでその感触が心地よく、ひとつ一つ風合いの違う形が自由に紙の上に散りばめられるだけで、木のぬくもりを感じる素敵な作品となりました。

あたたかな時間が生まれて

また、作業中には同じテーブルを囲む者同士で自然と交流が生まれ、形や色の違うはんこを渡し合ったり、お互いのアイデアや作品を見て感想を言い合ったりと、短時間ながらあたたかな時間が生まれたのを感じました。

「人との関わり方の大切さを実感しました」

同学部2年、細田萌加さんは今回が初参加。

「就職活動を控え、将来は地域の役に立つ仕事をと考え始めた中で今回の取り組みを知り、地域貢献の第一歩として思い切って応募しました。

普段は接することのない子どもたちや市民のみなさんとのふれあいが楽しかったです。

子どもと目線を合わせ、それぞれの個性を尊重し、何をつくりたいのか想いを引き出すことなど、人との関わり方の大切さを実感しました」(細田さん)

同学部1年の出口晴仁さんもこんな想いを。

「小さいころに地元で体験した木育のイベントが印象に残っていて、主催する側はどうなのだろうと興味があり参加しました。

子どもたちの思いもよらない発想やアイデアにこちらが学ばせてもらっています。

今回のイベントを通し、相手に対しどう関わるか「適切な距離感」が大切だと感じました。

主催する立場だからといって「教える」のではなくて、むしろ「学ぶ」姿勢が大事。

こうした経験を今後の活動にも活かしていきたいです」(出口さん)

「自ら課題に向き合い、解決できる人になってもらいたい」

玉川大学 リベラルアーツ学部長の永井悦子教授は、「試行錯誤の末に答えを導き出してほしい」と伝えます。

「学生たちがこうした交流イベントを通し、自分のなかで気づきを得て成長していくのを頼もしく感じています。

リベラルアーツ学部では、将来、地域を引っ張る人材として、知識や教養に加えコミュニケーション力も育んでほしいと考えています。

そのためには、キャンパス内だけでなく現場で体験することも大事です。

現場の持つ力が学生たちを大きく育ててくれます。

授業では心理学や社会学、芸術や言語、ITなど多岐に渡る分野を学び、それらと実体験を総合的に繋げることで、自ら課題に向き合い、解決できる人になってもらいたい。

頭でわかっていたことも、現場では通用しないことがあります。

こうした市民のみなさんと顔の見える交流を通し、自分の学んできたことと地域の課題がどう関連しているか、自分の力をどう地域に、社会に生かしていけるか具体的に思い描き、試行錯誤の末に答えを導き出してほしい」(永井教授)

「互いに考えて時間や手間をかけて取り組む経験を」

1年次からフィールドワークを多く取り入れる同学部。

この夏、北海道・森町で地域創生の活動として、地元の子どもたちに向けて木育やものづくり、郷土文化活動などの交流プロジェクトを行い、約20名の学生が参加しました。

「地元の子どもたちや保護者のみなさんとさまざまな活動をともにすることで、顔の見える社会活動が経験できました。

また、町や市役所のみなさんが非常に協力的で、学生たちにとってよい学びになっていると思います。

現場の力は大きいです。

理想は、ともに学ぶなかでなにかの活動に携わる人に刺激を受け、その意識が伝播していってほしいと考えています。

コロナ禍によって集団でなにかをする、みんなで集まって調整するという手順に慣れていない若者が多く、AIやデジタル技術の進歩により1人で答を出せてしまう時代ですが、みんなでお互いに考えて時間や手間をかけて取り組む経験をしてほしい。

学部として、これからの社会を強く生き抜き、折れずにいける人材を育てられたら」

「互いの顔が見える関係性を築くことで、次につながる」

今回のイベントを主催したユニコムプラザさがみはらの山田剛康所長は、こう展望します。

「大学が開かれた場所、地元に根付いた場所として市民のみなさんにとって身近な存在になってもらえたら。

大学と町という大きな枠ではなく、まずは人として対面で知り合えるよう、こうした交流の場をこれからも設けていきたい」(山田所長)

また同施設スタッフとして運営にあたる楠原悠実子さんもこう続けます。

「学生さんにとって、学んでいることが社会や地域にどう貢献できるのか考えられる場になれば。

教員や学生、地域住民が垣根を越え、親近感を持ってお互いの顔が見える関係性を築くことで、次につながると考えています」(楠原さん)

地域・社会へと飛び出していける学びの場を

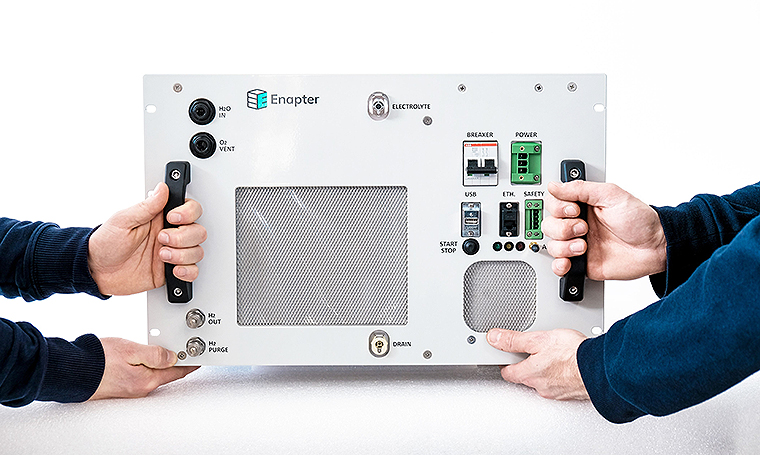

Tamagawa Mokurin project は、玉川の丘のキャンパスの樹木の整備と学びを「木の輪」でつなぎ、地球環境保全に貢献するプロジェクト。

木の性質を生かした今回の「年輪はんこ」の制作も行い、最近新しく導入された高性能木材加工機械は、芸術学部が作品制作に活用したり工学部が整備を担当したりとキャンパス内でフル活用されています。

同プロジェクトの事務局を担当する玉川学園総務部管財課 中山千尋さんはこう期待を込めます。

「展示期間中は玉川大の自然が楽しめるクラフトペーパーも用意しています。

それぞれのご家庭に持ち帰っていただきき、家庭内からもこの活動について広く知っていってもらえたら」

―――広大で緑豊かなキャンパスから、さらにその先につながる地域・社会へと飛び出していける学びの場を提供する玉川大学。

リベラルアーツ学部の学生は、学内での学びだけでなく、広く社会へ出ていくプログラムを経験し、今後の成長に期待が高まります。

◆Tamagawa Mokurin Project 開催レポート

https://www.tamagawa.ac.jp/info/mokurin/news/detail_030.html

◆玉川大学 リベラルアーツ学部

https://www.tamagawa.ac.jp/college_of_lbarts/

◆玉川学園 玉川大学の緑豊かなキャンパスが“地球環境保全の学び場” 学内の間伐材と工学部の最新技術を組み合わせた体験イベントに親子の行列 リアルな共感を育む独自人材育成の場に