11月2日(日)、東京都町田市の町田シバヒロおよび町田第一小学校を会場に、子どもから大人まで楽しみながら防災について学べる「町田市防災フェスタ2025」が開催されました。

会場では、警視庁や消防署をはじめとした防災関係機関のほか、多くの民間事業者もブースを出展。親子連れを中心に、多くの人がこの体験型イベントを満喫していました。

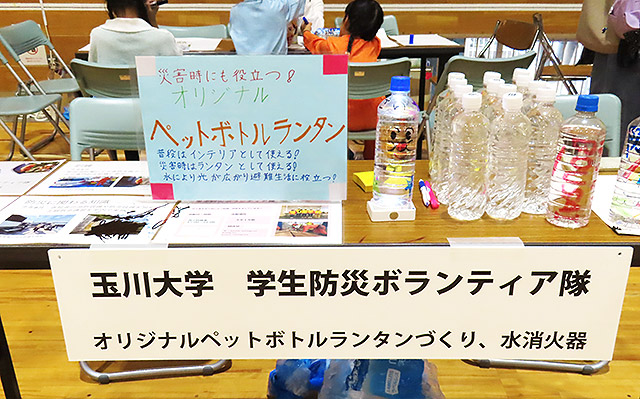

オリジナルのペットボトルランタンづくりに挑戦! 玉川大学のブースが大盛況

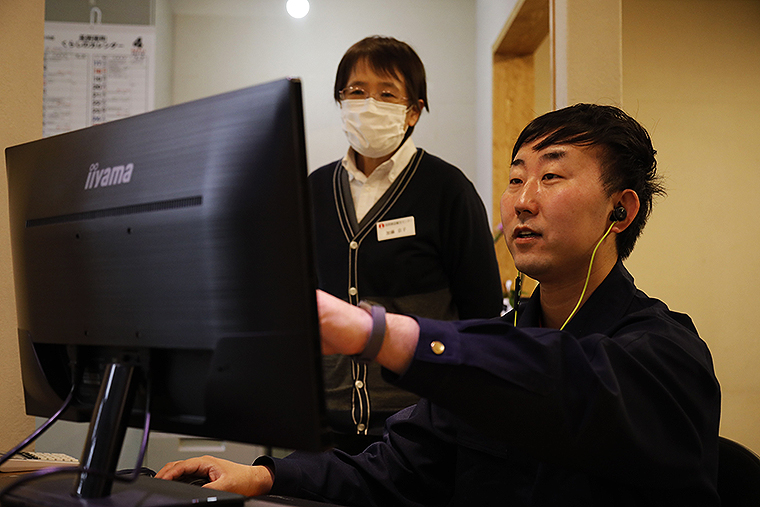

今回のイベントで、教育機関として唯一参加していたのが、玉川大学の学生防災ボランティア隊です。

学生の皆さんは体育館会場で「オリジナルペットボトルランタンづくり」のワークショップを実施し、合わせて、小学校の校庭で水消火器体験のサポートを務めました。

ペットボトルランタンとは、水の入ったペットボトルに下から懐中電灯などで光を当てると、光が乱反射して周囲を明るく照らすランタン代わりになるというもの。

災害による停電時などに役立つライフハックのひとつで、警視庁もホームページやSNSで紹介しているアイデアです。

今回のワークショップではそこにアイデアをプラスし、来場者がマジックペンでペットボトルに自由に色を塗ったり絵を描いたりして、世界にひとつだけのペットボトルランタンをつくります。

みんな真剣 個性豊かな作品が次々と

玉川大学のブースに、続々と「やりたい!」と集まってくる子どもたち。

椅子に座り、好きな色のペンを手に取って、思い思いに塗り始めます。男の子も女の子も、みんな真剣な表情です。

色の組み合わせを考えたり、グラデーションで塗り分けたり、個性豊かな作品が次々とできあがっていきます。

保護者の皆さんも、夢中で楽しんでいる子どもたちのようすをやさしく見守っていました。

「すごい!」大人も子どもも驚きや感動の声

完成したペットボトルをライトの上に置くと、子どもたちがペンで塗った色とりどりの光が綺麗に広がりました。

「すごい!」「綺麗だね!」と、大人も子どもも驚きや感動の声を上げています。

“いざというときに、このアイデアを思い出してもらえたら”という思いとともに、学生の皆さんも一生懸命子どもたちのサポートを務めていました。

もしものときのために 防災知識と技術を身につける

玉川大学の文化会(大学公認のクラブ活動)のひとつである学生防災ボランティア隊は、「自分たちの学校は自分たちで守る!」をモットーに発足。

現在は34人の学生が所属しています。部員は上級救命講習を受講することを必須とし、人工呼吸などの心肺蘇生法やAEDの使い方、止血法、外傷の手当て、搬送法などを習得します。

受講後は、東京消防庁の災害時支援ボランティアに登録し、災害発生時には消防署内外で応急救護支援などにあたることができるようになります。

「災害時にボランティアとして行動できる知識を身につけた人になること」を目的に活動を続ける彼らは、これまで町田市内の小学校から依頼を受けてAEDの指導をしたり、学内での防災講習のサポート、学園祭で放水訓練などを行ってきました。

他の部活動の兼部や委員会との両立を希望する学生が多いため、普段の活動頻度は月3回程度。

そのぶん、今回の町田防災フェスタのようなイベントや講習には積極的に参加し、定期的に防災を意識する機会を持つようにしているそうです。

いつ起こるかわからない災害 防災の大切さを広めたい

学生防災ボランティア隊の主務(代表)を務める浦田大智さん(玉川大学リベラルアーツ学部2年)は今回の出展について、こう語ります。

「当初は放水、AED、消火器などの体験をメインにと考えていましたが、せっかく玉川大学として参加するので、教育機関らしいことができないかと考え、光の乱反射を利用したペットボトルランタンを作ることに決めました」

この日は余裕を持って200本のペットボトルを用意していましたが、開始から2時間ほどで約半数がなくなってしまったのだとか。

浦田さんは反響の大きさに驚きながらも、「本当にやって良かった」と笑顔を見せます。

「参加したお子さんたちはすごく熱中して、『家でも作ろうよ』と親御さんに話してくれる子もいました。

ご家族のいい思い出になるし、家に飾ることができて、いざというときはランタンの代わりになる。

日頃からできる災害への備えや、何かあった時に使える豆知識として覚えてもらえたら嬉しいですね。

今日参加できなかった子にも、また別のイベントや企画で参加してもらえればと思います」(浦田さん)

もともと防災設備への関心が高く、学生防災ボランティア隊の一員になったという浦田さん。

将来は防災やIT、教育などの道に進みたいと考えているそうですが、「災害はいつ起こってもおかしくありません。どんな進路を選んだとしても、防災知識を持っていることがいざというときに役に立つはずですし、それをこれからも多くの人に伝えていきたいです」とも。

学生防災ボランティア隊に入隊し防災意識が高まった

今年4月に学生防災ボランティア隊に入部した小林陽奈さん(玉川大学リベラルアーツ学部1年)は、「普段小さい子とふれあう機会はあまりないので、新鮮で楽しいです。学校の理科の授業で習う“光の乱反射”を活かした内容で出展できるのは、教育機関ならではだなと思います」と、このイベントを振り返ります。

「最初は『AEDなどの使い方を覚えれば何かの役に立つのでは』という軽い気持ちで入部した」という小林さんですが、入部して以来学ぶことが多く、活動を続けられて良かったと話します。

「普段の生活の中でも、消火器などの設置場所を確認したり、電車で通学する時に『もし誰かが突然倒れても、私が役に立てるかもしれない』と考えるようになりました。

学生防災ボランティア隊に入ってから、防災意識が高まったと思います」

学生が主体となり 安全への想いを伝え続ける

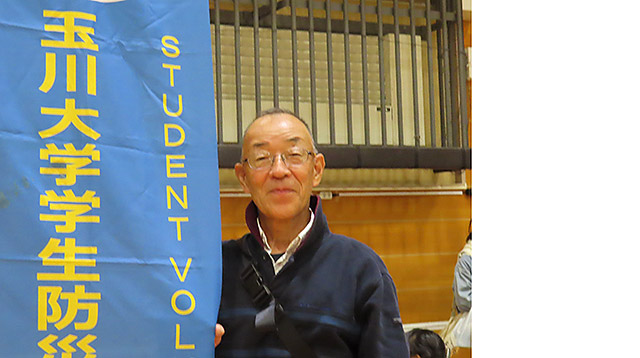

学生防災ボランティア隊の顧問を務める坂田招彦さん(玉川大学総務部総務課)は、「学生主体で活動しており、部員は皆、今回のようなイベント出展にも非常に前向き。部員がわずか数名しかいない時期もありましたが、熱意のある学生が入部してくれて30名以上の団体になりました」と感慨深いようす。

「一人でも増えると活気が出ますし、アイデアも出やすくなります。さらに部員数を増やして、いろんなことにチャレンジしていってほしいですね」

坂田さんは学生たちの活動を温かく見守っています。

―――玉川大学を含め、幼稚園から大学院までを擁する玉川学園は、1983年に全国の学校に先駆けて防火防災・防犯・交通安全を主業務とする保安管理課を学内に設置。

2003年にはキャンパスセキュリティセンターを発足するなど、日ごろから防災・安全への意識を高く持ち続けてきた教育機関です。

先ほどお話を伺った浦田さんも、「災害発生時の体制がしっかり整備されているので安心して学生生活を送れる。玉川学園の魅力のひとつだと思います」と。

ワークショップに参加した子どもたちやその保護者の方にとっても、楽しい思い出づくりとともに、防災を意識するきっかけになったのではないでしょうか。

玉川学園に脈々と受け継がれてきた安全への想いが、学生の皆さんを通してより多くの人に広まっていくことを実感できる一日となりました。